19/9/27 市民オンブズ全国大会in岐阜 調査結果発表

1. 「自治会学レジュメ」(2ページ)

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-1.pdf

2. 「自治会レポート」 (23ページ)

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2.pdf

自治会アンケート集計政令市

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2-1.pdf

自治会アンケート集計中核市

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2-2.pdf

自治会アンケート集計県庁市

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2-3.pdf

自治会アンケート集計岐阜

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2-4.pdf

自治会アンケート集計福岡

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2-5.pdf

自治会追加アンケート集計

https://www.ombudsman.jp/taikai/190927-2-6.pdf

報告PPT(PDF)

https://www.ombudsman.jp/taikai/190928jichikai.pdf

市民オンブズマン福岡と、春日原自治会を考える会は19/2/9(土)午後2時より大野城まどかぴあで「不可解?やっかい!町内会 第2弾春日原自治会を考える集い」を開催いたします。

https://www.ombudsman.jp/data/190209.pdf

どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。

————-

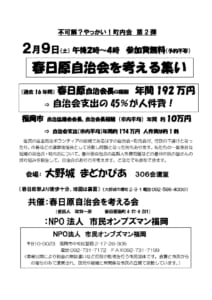

【福岡】2/9(土)不可解?やっかい!町内会 第2弾(春日原)

不可解?やっかい!町内会 第2弾 春日原自治会を考える集い

2019年2月9日(土)午後2時~4時

参加費無料(予約不要)

(過去16年間)春日原自治会長の報酬年間192万円

⇒自治会支出の45 %が人件費!

福岡市自治協議会会長、自治会長報酬(市内平均)年間約10万円

⇒自治会支出(市内平均)年間約174万円 人件費は約1割

住民の自主的なボランティアの組織であるはずの自治会・町内会が、行政の下請けとなったり、市長などの選挙後援会 として活動し問題となった例もあります。私たちの一番身近な組織の自治会・町内会について、春日原自治会の高額人件費問題などの春日市民の皆さんの取り組みを報告して、自治会のあり方を考えます。

どなたでも参加できます。

会場 : 大野城まどかぴあ306会議室

(春日原駅より徒歩十分)(大野城市曙町 2-3-1電話 092-586-4000)

http://www.madokapia.or.jp/about/access.html

共催:春日原自治会を考える会

(世話人 政賀一彦 春日原南町4-37-4-201 )

:NPO 法人 市民オンブズマン福岡

チラシ: https://www.ombudsman.jp/data/190209.pdf

NPO法人 市民オンブズマン福岡

〒810 -0023福岡市中央区警固 2-17 -26 -305

電話 092 -731 -7172 FAX 092 -731 -7199

(情報公開により税金の無駄遣いなど行政の監視を行う市民団体です。

会費と市民からの寄付のみで運営され、政党や組織と無関係な

市民の立場で活動しています。)

http://www.ne.jp/asahi/ombuds/fukuoka/

市民オンブズマン福岡は、18/11/17(土)午後1時から、「不可解? やっかい! 町内会」町内会・自治会問題 交流会を開催しました。

・チラシ

https://www.ombudsman.jp/data/181117.pdf

・「町内会・自治会の歴史、実情と問題点」

NPO法人 市民オンブズマン福岡 代表幹事 児嶋研二

http://www.ne.jp/asahi/ombuds/fukuoka/pdf/181116.pdf

・「不可解、やっかい、町内会」資料(2018年11月17日)

http://www.ne.jp/asahi/ombuds/fukuoka/pdf/181126.pdf

——

11/17(土)「不可解? やっかい! 町内会」町内会・自治会問題 交流会(福岡)

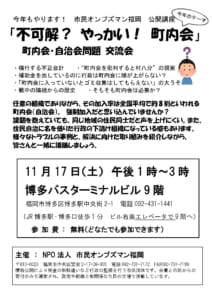

今年もやります! 市民オンブズマン福岡 公開講座

・横行する不正会計 ・“町内会を批判すると村八分”の現実

・補助金を出しているのに行政は町内会に頭が上がらない?

・「町内会に入っていないとゴミ収集はしてもらえない」の大うそ

・戦中の隣組からの歴史 ・そもそも町内会は必要か?

任意の組織でありながら、その加入率は全国平均で約8割といわれる町内会(自治会)。 強制加入だと思い込んでいませんか?

課題を抱えていても、同じ地域の住民同士だと声を上げにくい。また、住民自治に名を借りた行政の下請け組織になっている感もあります。

様々なトラブルの事例と、解決に向けた取り組みを紹介しながら、皆さんと一緒に議論しましょう。

日時:11月17日(土) 午後1時~3時

場所:博多バスターミナルビル9階

福岡市博多区博多駅中央街2-1 電話092-431-1441

(JR博多駅・博多口徒歩1分 ビル右奥エレベータで9階へ)

http://www.h-bt.jp/j21-access/

参加費: 無料(どなたでも参加できます)

主催 : NPO法人 市民オンブズマン福岡

〒810-0023 福岡市中央区警固2-17-26-305

電話092-731-7172 FAX092-731-7199

情報公開により税金の無駄遣いなど行政の監視を行う市民団体です。

会費と市民からの寄付のみで運営され、政党や組織と無関係な市民の立場で活動しています。

http://www.ne.jp/asahi/ombuds/fukuoka/

https://www.ombudsman.jp/data/181117.pdf

これは、全国民の自治会・町内会への加入率を表した数字です。

自治会・町内会に対する住民の関与は様々ですが、実に国民の8割以上、単純に計算すれば一億人近い人々が名目であれ自治会・町内会に参加しているということになります。

戦前、戦争協力の動員に利用されたことから、GHQに半封建半官組織として廃止されたにもかかわらず、占領の終結とともに自治会・町内会は復活し現在に至っています。

もっとも、自治会・町内会自体は、法律上明確な地位を与えられているわけでなく、地方自治法上の特別な規定を利用する場合を除いて、いわゆる任意団体であり、法人格すら持っていません。

そのような団体が、日本全体を見れば、実は日本の地方自治の陰の主役を担っているということになります。これはあまり意識されていないことですが、この事実がわたしたちの議論の出発点になると思います。

言い換えると、自治会・町内会の問題、その不正や腐敗が日本の民主主義全体の質に直結していると言えます。

しかしながら、自治会・町内会問題は、その重要性に比して、学者・研究者によっても十分に議論されてきたとは言えません。

冒頭に挙げた数字からうかがわれる影響力にもかかわらず、自治会・町内会は、巨大なブラックボックスとなっているのです。

自治会・町内会は、果たして住民を代表していると胸をはって言えるほど、民主的に運営されているのか、自治会・町内会の会計は適正になされているのだろうか、行政の御用機関になっていないか、一部の理事者らの利権と化してないか、そもそも自治会・町内会は必要なのか、全国の市民オンブズマンの各地報告においても、ちらほら取りあげられ、議論されていたことですが、この巨大なブラックボックスは、今まで全国大会で統一的なテーマとして取りあげられることはありませんでした。

今回、全国市民オンブズマン大会において、はじめの試みとして、自治会・町内会問題を取りあげます。そこで、自治会・町内会とは何だろう?という議論からはじまって各地の問題、問題意識をもちよって議論することで、自治会・町内会に対する理解と、この問題に関心のある市民の間での交流を深めていきたいと考えています。

以上

第1 町内会とは

・自治会、町内会、区会等名称は様々。

大阪市内では、「地域振興会」と呼ばれる。

・学術上も確立した定義、呼称はない。

第2 町内会の性格

1 地縁性

・組織階層

世帯

組(班)(10~20世帯)

町内会(加入世帯数全国平均230。中央値107)

連合自治会 小学校区(半径4キロメートルの地域)~中学校区(半径6キロメ ートルの地域)

・全国298,700団体(2013)

2 開放性(誰でも参加できる建前)

国民の8割以上が加入

ただし、加入率が著しく低い組織もある。

→一般的に「地縁的な住民自治組織」と言われる理由。

「包括性」、「唯一性」が強調される

3 任意団体

法人格はない。なお、地方自治法上の認可地縁団体。

非強制加入団体

加入率の低下傾向

また都市部は低い

←朝日新聞アンケート(2015)

自治会・町内会は必要か?

必要 557

どちらかといえば必要 332

どちらでもない 107

どちらかといえば不要 295

不要 676

→ 組織規範が確立していない。

・団体として権利義務の取得が難しい。不正会計問題

・第2町内会

・非民主的運営

第3 行政と町内会の相互依存

1 町内会の歴史(京都市の場合)

・応仁の乱(1467~77)

隣保団結の地縁組織としての「町」

・16世紀末 織田信長

行政組織の末端組織化(犯罪人の取締、租税の取立)

・江戸時代

・明治30年

行政事務が市に吸収される一方で、公同組合が学区単位に作られる。

・満州事変(昭和6年)以降

「公同組合(町内会)の組織が、国防献金、慰問袋、防護団、防空演習など戦時 態勢下に利用されるようになり、公同組合(町内会)の活動と戦争を切り離して 論じることはできなく」なってしまう。そして、「昭和15年、内務省訓令第17 号により、町内会の官製化が行われた」。(岩﨑信彦ほか「町内会の研究」)

・戦後(占領期)

GHQは、「封建的半官組織」として、公同組合(町内会)を解体(昭和22年

政令15号)。

しかし、たとえば、大阪では、「赤十字奉仕団」として生き延びる。

・対日講和条約

政令15号の失効。町内会の解禁。

→今日の町内会へ。

2 相互依存(行政協力)の理由

・行政連絡(保健衛生上の通知・ゴミ通知等)

・地域住民からの情報収集及び統括(地域とりまとめ)

例 公共工事 国民体育大会

・歴史性

・行政投資の引き出し、影響力の行使

・ステイタス・シンボル

→ 癒着問題

第4 各地報告等の事例紹介

以上